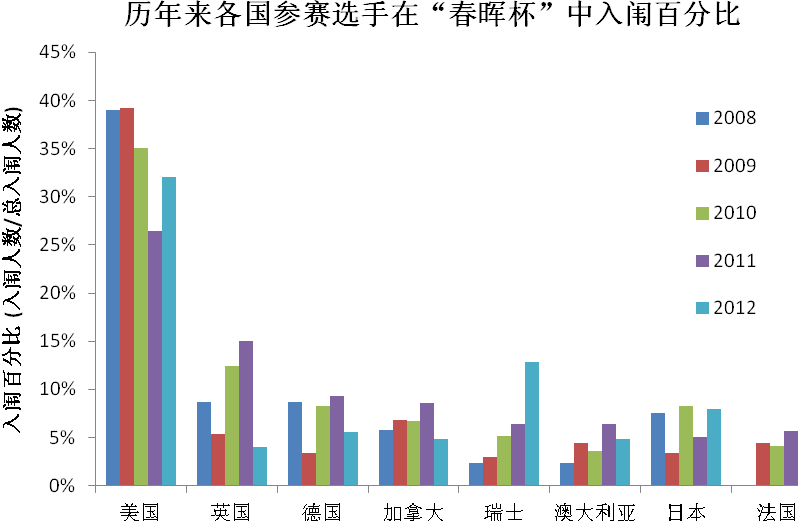

“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛作为海外高层次留学人才创新,创业,为国服务的平台,已经进入了第七个年头。2008年起,在,瑞士使馆教育处的建议下,瑞士中国学人科技协会(科协)开始组织旅瑞学人学者组团参加“春晖杯”大赛,到今年也已经参加了五次。作为高层次科技人才高度云集的瑞士代表团,一直以来都有着不错的成绩。“春晖杯”大赛的成功组团,不仅给旅瑞的留学人员提供了一个很好的对外宣传展示的舞台,更给那些有志于归国创业,报效祖国的莘莘学子们提供了一个良好的交流平台。多年来,组织参加“春晖杯”大赛,一直是瑞士科协倾力打造的品牌项目。在瑞士使馆教育处对“春晖杯”大赛宣传工作高度重视和大力支持下,瑞士参赛入闱名单占所有入闱名单的比例由2008年172人中的4人,到2012年125人中的16人。考虑到瑞士国家小,与周边欧洲国家相比,所有留学人员仅有不足2000人,这一入闱数量已经足以让瑞士代表团为之骄傲了。

随着瑞士学人参加“春晖杯”大赛的人数越来越多,认真总结5年来科协组团参赛积累的宝贵经验,可以帮助我们认清当前科技发展的走势,为瑞士科协今后进一步开展此类活动提供指导。为此,瑞士科协学人通讯社就目前还面临怎样的机遇与挑战,采访了在历届比赛中获得好成绩的学生学者。他们当中很多人已经完成学业,有的归国成为了高等学校的教职人员,有的留在瑞士工作,继续等待归国的良好时机。虽然比赛已时隔多年,但从和他们的谈话中,我们依旧能够感受到那份挚热的创业理想,并没有因为“春晖杯”的结束而被封陈起来。谁言寸草心,报得三春晖,每一个身在海外的学子心中都有一个报国梦,它们在参与“春晖杯”大赛的过程中相互碰撞,把与祖国的深深情感和自我价值的实现紧紧地联系在了一起。

学习与挑战

谈到参加“春晖杯”大赛的最大收获,2010年获奖选手晏佳作出了很好的总结:“一是对选手进行商业思考的系统性训练;二是极大的锻炼了团队精神;三是扩大了共同创业人员的人脉、以互相鼓励;四是对国内创业的条例及业内市场有了更深入的了解。”的确,从“春晖杯”项目计划书的撰写,到留交会与各国学子同台竞技,与各种投资公司洽谈可行性,这一路努力付出和获得的经验都是同学们在课堂上或者实验室里无从体验的。2009年获奖选手张磊博士说:“春晖杯让我们更加知己知彼。所谓”知己”,就是对自己项目和团队的优缺点认识的更充分了;所谓”知彼”,就是对市场和投资人的喜好领悟的更真切了。”

入闱体会

“春晖杯”大赛中,瑞士代表团入闱人数之多,一度被称为“瑞士现象”引起了很多与会者的注意。提起为什么大多数参与比赛的同学都能轻松入闱,2011年的获奖选手洪文晶博士笑着说:“我能说在瑞士基本写个本子就能入闱。”他补充道:“当然我们瑞士代表团在这方面优势很明显:其一是我们有国际上领先的技术及设计完备的商业化解决方案。其二是对产业界的深入了解和完善的可行性评估。其三是瑞士学人中对春晖杯准备和商业计划书撰写的深厚积淀。”提到深厚积淀,2011年的入闱同学倪鲁宾说:“这些应该与科协和使馆教育处的大力支持和宣传密不可分。”除了技术和准备工作,深入研究市场动向也是项目成功的关键,正如张磊博士所说:“主要是项目有市场潜力,符合市场需求。还是那句话,项目好坏市场说了算。”

“春晖杯”瑞士平台

在使馆教育处的大力支持,科协的积极组织以及全瑞各地学联的全力配合下,从2008年起,“春晖杯”大赛宣讲活动都会在春暖花开的季节在瑞士几个主要城市进行。往届参赛选手们对大赛参赛流程,项目计划书的编写以及参赛经验,参赛感受等做详尽的介绍。这一举措类似于“春晖杯”大赛动员大会,提高了同学们参与活动的热情。在宣讲活动的基础上,我们还搭建了获奖选手和备赛选手的联系网络,为新老选手提供了经验和信息的交换平台。洪文晶博士说:“这些活动对于“春晖杯”大赛在广大瑞士学人中的宣传和推广还是很有意义的,广大瑞士学人正是在这些宣讲活动中从头来认识春晖杯,了解春晖杯,乃至准备参加春晖杯。这些宣讲和推广活动也为有志于参加春晖杯的团队和个人提供了交流和对接的平台”。已回国工作的2009年的获奖选手周莹博士说:“宣传活动为春晖本创造了很好的氛围和传承。”提到对于平台的希望,他说:“或许可以围绕春晖杯建立一个资源平台。”晏佳也说:“希望能多扩大宣传面从而普及到全瑞各地。建立网络平台,让各高校,研究所不同背景的学生学者和专业人员可以有更多的机会交流及组队参加。”洪文晶博士说,“我在去年洛桑进行了宣讲,我认为这方面的宣讲工作还可以更深入更有操作性,可以适当组织沙龙形式进行交流。”

优势明显,再接再厉

瑞士代表团在参加“春晖杯”比赛中的优势十分明显,参赛阵容强大,技术先进,人员素质高。谈到劣势,正如张磊说:“瑞士留学人员少,导致项目团队人员配备不完整,参赛选手自我推销能力不强”。晏佳说,“就劣势而言,我们的项目大多为初期的科研成果,离大规模工业应用还有一段距离。”周莹博士也说,“瑞士团的优势在于组织,参与春晖杯的积极性和热情很高。劣势在于“接地”不够,还未能很好的和国内需求有效对接,真正创业成功的比例低。”洪文晶博士说,“我担任了2011年瑞士科协第六届春晖杯代表团的团长,就针对我们那届代表团来说吧,我认为我们明显的优势在于创业项目理念领先,技术含量高,商业计划书具有较好的可操作性。团队的缺点在于相对而言金融和管理背景尚有待加强,而且相对英美国家,主动进行项目推介的理念比较欠缺。”的确,从参赛选手们从留交会上带来的经验来看,瑞士的项目大多以高科技前沿课题为主,项目本身具有较高的风险,再加上对于市场和商业推广的经验不足,到目前为止虽只有三个项目先后在广州、北京、苏州等地创业园区开始实施他们的创业计划,但大多数项目还没有真正能够投资上马的可行性。因此,怎样获得更有利的投资方案,帮助瑞士学人早日实现他们的创业理想,是“瑞士平台”今后需要展开的工作。尽管如此,倪鲁宾说,“瑞士代表团是春晖杯上一道亮丽风景。展现出了瑞士学人风采。”

“春晖杯”宝贵经验

综合这次访谈,笔者认为瑞士学人之所以能在“春晖杯”大赛中取得优异的成绩,一方面基托于瑞士高校高质量的教育体系和先进的科研方法,使得留学人员得到良好的思维训练和科研功底,这些都在计划书的撰写和大赛中得到了充分的体现。另一方面得益于瑞士使馆教育处对大赛的高度重视,瑞士科协和各地学联的大力动员。瑞士科协举办的宣讲活动,不仅宣传了“春晖杯”的目的和意义,更给有志于参加这个比赛,有创业梦想的同学们提供了学习和交流的平台。通过一系列宣讲活动,对参赛者从选题立项,商业计划的编写以及参加大赛的临场表现等方面进行辅导。让历届入闱者现身说法,使得这一“瑞士中国学人传统”不断的发扬光大。历届参赛选手对我们组织活动的高度肯定,不仅增加了我们的信心,更让我们意识到身上的责任。“春晖杯”不仅是一个比赛,更承载了海外华人沉甸甸的创业梦想,我们会在今后的工作中,加强团队成员间的互动合作,在投资和项目可行性方面多下功夫,努力把“瑞士平台”建立的更完善,在“春晖杯”中再创佳绩。

瑞士中国学人科技协会通讯社

孟夏